盐碱地在全球广泛分布,威胁着粮食安全和生态环境。由于盐碱地土壤有机碳(SOC)含量普遍较低,提升其SOC含量对于增加粮食产量和促进土壤健康具有重要意义。我国东北松嫩平原是世界三大苏打盐渍土分布区之一,水稻种植是该地区最有效的盐碱地改良措施之一,可以有效促进SOC积累、降低土壤pH、提高粮食产量。20世纪末以来,吉林西部许多盐碱地被开垦为稻田,为研究SOC随水稻种植的积累过程及其机制提供了契机。

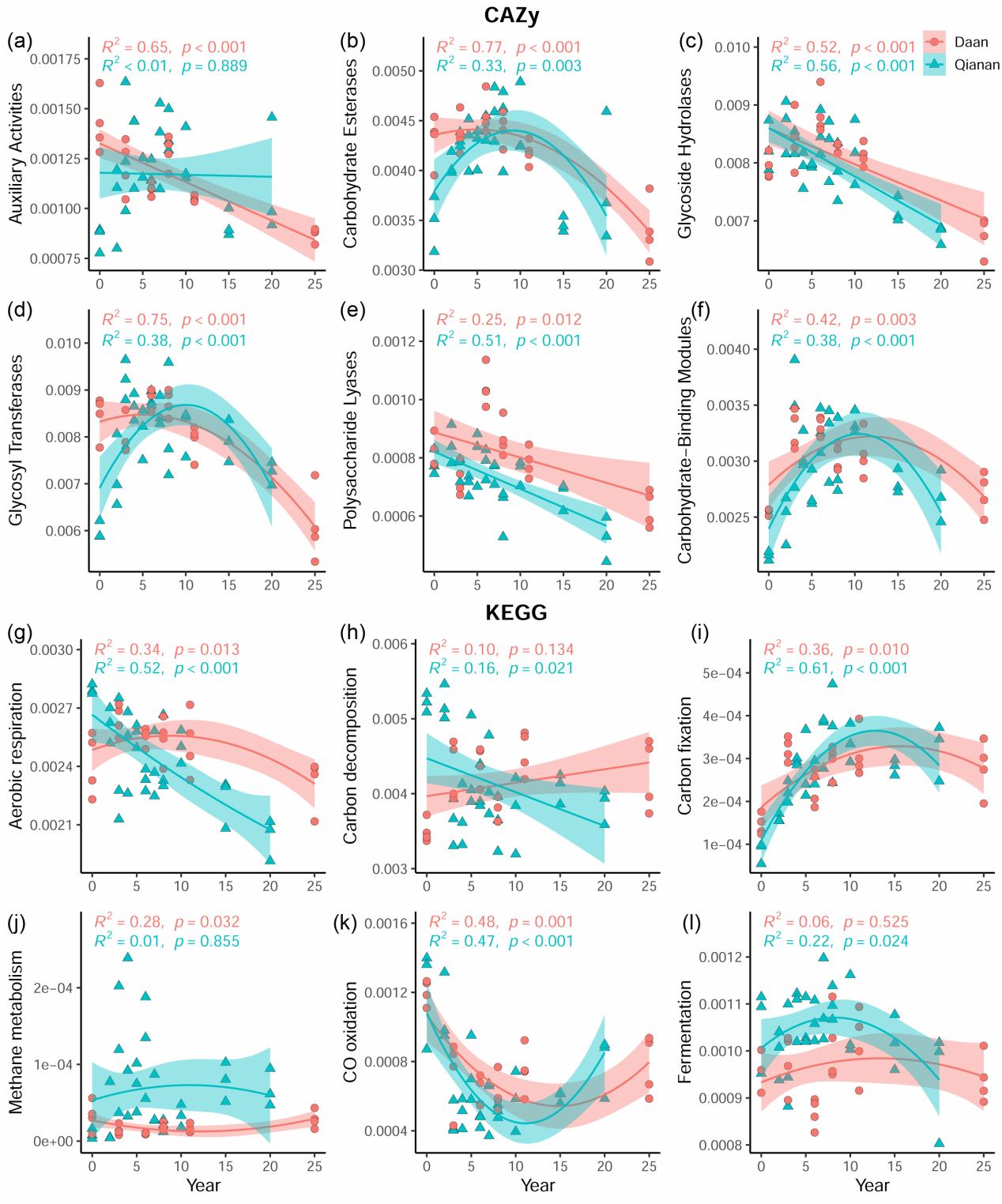

研究团队假设:若土壤改良(如pH降低和SOC增加)是影响微生物碳循环功能的主导因素,则碳循环基因的多样性和丰度将随水稻种植年限增加而提升,此时SOC积累主要受外源有机物增加的驱动;反之,若稻田淹水环境的影响更为显著,则可能抑制微生物碳循环基因,使有机物分解速度变减缓成为SOC积累的主要驱动力。为验证这一假设,研究团队在大安和乾安两地采集了不同种稻年限的土壤样品,采用宏基因组测序分析了土壤微生物群落结构及其功能特征。研究发现水稻种植显著提高了SOC含量、降低了土壤pH,有效改善了土壤健康状况。尽管两地土壤初始养分含量存在显著差异,但其随种稻年限的变化趋势一致,如速效氮均持续升高,速效磷呈现先升后降的趋势。碳循环基因的多样性随水稻种植年限延长而增加,但碳分解相关基因的相对丰度呈下降趋势。碳循环基因主要受土壤pH调控,其次受养分有效性影响,且这种影响具有区域特异性:在速效磷和速效氮含量较低的大安地区,养分对碳循环基因影响显著而SOC影响较弱;在这些养分含量较高的乾安地区,SOC的影响则更为突出。这说明了养分化学计量特征对碳循环基因的重要调节作用。研究进一步发现,种稻后的土壤演替过程可以15年为界分为两个阶段,其中氮和磷的有效性可能是不同阶段限制微生物碳循环功能的关键因素。研究表明,土壤养分有效性、pH以及稻田淹水条件共同作用,通过限制微生物碳分解相关基因的表达,从而促进了盐渍土中SOC的积累。

该研究阐明了盐碱地改良种稻后微生物碳循环基因随种植年限的动态变化规律及其关键影响因素,揭示了土壤有机碳积累的微生物学机制,为盐碱地土壤健康维护和可持续管理提供了重要的科学依据。研究成果近期发表于土壤学领域国际期刊《Soil Biology and Biochemistry》。研究由安徽师范大学和中国科学院东北地理与农业生态研究所合作完成,安徽师范大学为第一署名单位,我院陆地生态环境团队植物-微生物联合修复课题组徐尚起副教授为论文第一作者,周际海教授、张杰副教授、黄永杰副教授、那萌博士为共同作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109699

图1 土壤理化性质随水稻种植年限的变化

图2 微生物碳循环基因随水稻种植年限的变化